|

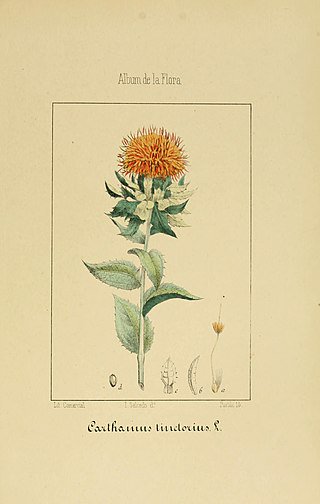

精油とハーブのプロフィール事典《サフラワー(ベニバナ) Safflower》

英名:Safflower サフラワーはアフリカ原産のキク科の一年草です。和名を「ベニバナ」として知られ、古い和名を「呉藍(くれのあい)」と言い、中国から伝来した染料を意味しています。別名を「末摘花(すえつむはな) 」と言い、これは花の先端を摘んで染料にしたことに由来します。古代エジプト時代のミイラの衣類はサフラワーで染められていました。日本には5世紀に渡来したとされる非常に古い歴史のある植物です。属名、種小名ともに「染める」や「着色した」のラテン語から来ており、染料に関りの深い植物です。英名のサフラワーもアラビア語の「safar(黄色の)」に由来しています。植物は薊に似た棘のある濃緑色の葉を持ち、6〜7月頃に茎の先端に鮮やかな黄色の花を咲かせます。染料に使われるのは花部分で咲き始めは黄色ですが次第に赤みを帯びてきます。ベニバナの染料は紅花染めや口紅の着色料などになり、日本では山形県が紅花および紅花染めの名産地として知られています。花弁には水溶性の黄色色素「サフロールイエロー」と難水溶性の紅色色素「カルタミン」が含まれており、花弁を水にさらして分離・乾燥させる工程を繰り返すことで美しい紅色染料となります。江戸時代の女性たちを彩った紅花由来の口紅は「差し紅」として猪口や碗、貝殻などの内側に塗られ、一差し分が今でいえば500円に換算されるほど大変高価な化粧品でした。特に玉虫色の口紅は最上級品で「小町紅」の名前で人気を集めました。その他にも乾燥花弁は血行促進、通経、子宮刺激などの作用のある生薬「紅花(こうか)」として日本薬局方に記載され、薬酒、漢方薬、お灸などにも利用されています。紅花の染料はサフランの代用品として食品の着色料にも用いられています。その他にも、書画の世界ではサフラワーオイルの油煙から作られた紅花墨は「お花墨」と呼ばれ、揮毫に用いられています。ベニバナの種子には45%の油分が含まれており、低温圧搾して抽出するオイルは「サフラワーオイル(紅花油、サフロール油)」として食用や化粧用に利用されています。サフラワーオイルには高リノール酸の「ハイリノレイックタイプ」と高オレイン酸の「ハイオレイックタイプ」があり、近年での食用油はリノール酸の過剰摂取の懸念からハイオレイックタイプに注目が集まっています。オイルの味わいはどちらもさっぱりとしてくせがありません。ハイリノレイックタイプは加熱に不向きなのでサラダなどに利用します。

ハーブの使用部位:花弁 ハーブの成分:カルタミン、サフロールイエロー、脂肪油、リグナン、フラボノイド、ステロールなど 一般的なハーブに期待される作用:血行促進、子宮収縮、通経 ハーブティーブレンド:ローズ、ジャーマンカモミールなど、何にでも良く合います。 ハーブティーの浸出時間:3分 ハーブティーの味:さっぱりとした飲みやすい味

◆血行促進、冷えに ◆ハーブ染めに ◆ポプリに

種子から低温圧搾で得られるサフラワーオイルにはオレイン酸を多く含む「ハイオレイック(高オレイン)タイプ」とリノール酸を多く含む「高リノール酸タイプ」があります。オイルの色は淡い黄色〜オレンジ色で、わずかに種子の香りがします。高リノール酸タイプは加熱に不向きなため、ミツロウバーム作りや温めるマッサージオイル、ハーブの温浸剤には適しません。高リノール酸タイプは酸化しやすいため開封後は冷蔵し、早く使い切ります。サフラワーオイルはべたつきのないさらりとしたオイルで肌を保湿し、炎症をなだめます。ハイリノレイックタイプのサフラワーオイルはマカダミアオイルやホホバオイルとブレンドすると日持ちがします。 基材の成分:【ハイオレイック】オレイン酸(78%)、リノール酸(14%)、微量成分(ビタミンE、Aなど) 一般的な基材に期待される作用:保湿、抗炎症 匂い:ほとんど無し

◆トリートメントオイルに

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2012-2026 Copyright (C) Holistic Aroma Academy, all rights reserved.

|

《サフラワー(ベニバナ)》ドライハーブのプロフィール

《サフラワー(ベニバナ)》ドライハーブのプロフィール 《サフラワーオイル(ベニバナ油)》基材のプロフィール

《サフラワーオイル(ベニバナ油)》基材のプロフィール